カモミールnetマガジン バックナンバー(ダイジェスト版)

2015年9月号

2015年9月号

◆ 目次 ◆ ----------------------------------------------------------------------

(1) 所長だより

(2) 教育時事アラカルト

(3) 子どもたちが自律的な学習者になるために -アクティブ・ラーニングの勧め-

(4)今月のおすすめ書籍

▼-------------------------------------------------------------------------------

◇ 所長だより ◇

授業研究とレッスン・スタディ

教職教育開発センター所長 吉崎静夫

欧米やアジアを中心に、レッスン・スタディ(Lesson Study)とよばれる授業研究が活発に展開されている。そこでは、日本の学校で伝統的に行われてきた「校内での授業研究(研究授業)」がモデルとなっている。それは、同僚性を基盤とする「協働での授業案の検討」→「授業の観察」→「授業についての討議」→「授業の改善(授業案の改訂)」という方法で授業を改善するとともに、教師の授業力量を高めようとするものである。

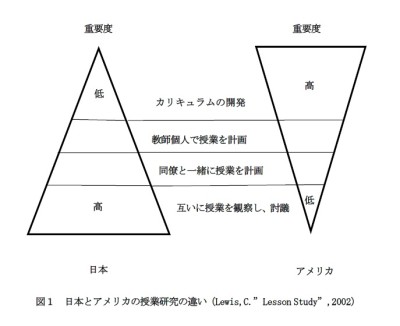

では、日本の授業研究とアメリカの授業研究(レッスン・スタディ)には、どのような違いがあるのだろうか。日米の授業研究に詳しいアメリカ・ミルズ大学のキャサリン・ルイス教授は、日米の授業研究の違いを次の図1のように表現している。

ルイス教授によれば、日米の授業研究では、正反対の内容に重点が置かれているという。つまり、アメリカでは「何を教えるか(What)」、日本では「どのように教えるか(How)」が授業研究の中心になっている。この理由について、ルイス教授は、次のような解説をしている。

「日本には学習指導要領があり、教科書が充実していることもあって、教師同士で指導案や授業の構成、指導技術に関する話し合いに力を入れる文化が根付いている。」「アメリカでも、教師の資質や授業力向上のための研修には相応の時間をかけている。しかし、日本の学習指導要領のような全国共通のカリキュラムがないので、話し合いの多くは、カリキュラムの開発や教科書の選定、教材の検討などに費やされます。共同で指導案を練ったり、互いの授業を見たりすることはほとんどない。」

そして、アメリカにおいて、1995年ごろから、日本型の研修(校内での授業研究)が急速に普及した。その結果、ルイス教授によれば、「以前は授業の成果が出ないとき、子どものせいにしていた教師が多かったが、日本型の研修にすることで、今では自分の技術を成長させることに目を向けるようになっている」ということである。

▼-------------------------------------------------------------------------------

◇ 教育時事アラカルト ◇

アレルギー疾患対策基本法と学校現場

教職教育開発センター教授 坂田 仰

東京都下の小学校で,学校給食に起因するアナフィラキシーショックにより,五年生の児童が死亡したのは,2012(平成24)年のことであった(調布市立学校児童死亡事故検証委員会「調布市立学校児童死亡事故検証結果報告書」平成25年3月)。以後,食物アレルギーに関する通知が立て続けに発せられるとともに,関連する講習会や研修会が花盛りである。

アレルギー問題を考えるに当たっては,2014(平成26)年6月に成立した,アレルギー疾患対策基本法に留意する必要がある。同法は,「アレルギー疾患が国民生活に多大な影響を及ぼしている現状及びアレルギー疾患が生活環境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し,かつ,重症化することに鑑み,アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため」,「アレルギー疾患対策の基本となる事項を定めることにより,アレルギー疾患対策を総合的に推進すること」を目的としている(1条)。

学校は,同法が言う,「自ら十分に療養に関し必要な行為を行うことができない児童」等が居住し又は滞在する施設の典型にあたる。したがって,学校の設置者,教職員は,「国及び地方公共団体が講ずるアレルギー疾患の重症化の予防及び症状の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協力するよう努めるとともに,その設置し又は管理する学校等において,アレルギー疾患を有する児童,高齢者又は障害者に対し,適切な医療的,福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない」(9条)。

アレルギー疾患対策基本法の下で,今後,教育委員会等は,「アレルギー対策の研修会等について,一定の質を確保しつつ,管理職や教諭,養護教諭,栄養教諭,調理員,その他給食関係者など,職種に関わらず,全教職員がアレルギー対応について学ぶ機会を提供する」とともに,「取組に継続性を持たせるため,管理職研修や危機管理研修に位置付けるなどの工夫をすること」が求められることになる(文部科学省「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」平成26年3月26日付け25文科ス第713号)。

▼-------------------------------------------------------------------------------

◇ 子どもたちが自律的な学習者になるために -アクティブ・ラーニングの勧め-(No.6) ◇

4「シングル・ループ学習」「ダブル・ループ学習」※

家政学部児童学科特任教授 稲葉 秀哉

(1) 「シングル・ループ学習」「ダブル・ループ学習」とは

目標を達成しようと頑張っているのにうまくいかない。そのようなときに人や組織が取り得る学習法・問題解決法として、主にこの二つの型があると言われています。

「シングル・ループ学習」では、「うまくいかないのは、やり方に問題があるからだ。」と考え、やり方やプロセスの工夫、改善策の考案に全力が注がれます。この時、所与の(与えられた)前提はそのまま変えられることなく、当初立てられた枠組みの中で対応策が考案され、改善が繰り返され、問題解決が図られていきます。

一方、「ダブル・ループ学習」では、所与の(与えられた)前提条件が重要視され、「うまくいかないのは目標設定に問題があるのではないか。」などと、当然と思われていた前提が本当に適切なものであるかが検討され直し、新たな考え方や行動の枠組みが立てられて(取り込まれて)問題解決が図られていきます。

課題や目標の達成のためには、「シングル・ループ学習」と「ダブル・ループ学習」を適切に繰り返していくことが有効とされています。

(2) 「いじめ」問題への対応に活用

いじめの問題への対応で、「ダブル・ループ学習」を行った中学校の例をあげます。

A中学校は、教職員と生徒会が一体となり、全校をあげて「いじめ撲滅」に取り組みました。「いじめゼロ」を目標に掲げ、生徒会役員や専門委員長等が中心となってキャンペーン等を精力的に展開しました。教職員は、「いじめのサインを見逃さない。」という共通理解のもとに、生徒の生活や学習の状況をこまめにチェックしました。いじめを行った生徒には、いじめは絶対にあってはならないことを厳しく説諭し、二度といじめをしないという誓約書を書かせました。しかし、数ヶ月たっても、いじめは一向に減りませんでした。教職員も生徒会役員も頭を抱え、これまでの取り組みを振り返り、改善策を協議しました。しかし、「取り締まりの強化」という案以外に、これといった有効策は出ませんでした。

ある日、生徒会長は、学校から配布された「いじめ防止対策推進法」を改めて読み返していた時、「いじめから一人でも多くの子供を救うためには、子供を取り囲む大人一人一人が、『いじめは絶対に許されない』、『いじめは卑怯な行為である』、『いじめはどの子供にも、どの学校でも、起こりうる』との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならず、」という文言に目が止まりました。「いじめをなくす、という発想では、いじめはなくならないのではないか。」と生徒会長は思いました。

(3)「いじめをなくす」から「いじめは許されない」へ

生徒会長は、このことを生徒指導主任に話しました。生徒指導主任は、生徒会長の話を聞いて、「いじめをなくすことを当然のこととして、『いじめゼロ』を目標に掲げることに疑念を抱かずに、学校をあげて取り組んできたが、それは言葉としては正しいが、人間の本性を見つめた本質的なやり方ではなかったかもしれない。かえって、生徒の心を縛り、押さえつけた指導になってはいなかったか。いじめを肯定するわけではない。しかし、『いじめをなくす』指導ではなく、『いじめは絶対に許されない』ことを生徒全員が考える指導に発想を転換することが必要だ。」と感じました。そして、「いじめはどの子供にも、どこの学校でも起こりうるものである。しかし、いじめは絶対に許されない。」という考え方をいじめ問題を考える上での前提とし、いじめ問題の対応策の枠組みを一から立て直すことが必要であると考えました。現在もA中学校は、継続していじめ問題に取り組んでいます。

※「シングル・ループ学習」「ダブル・ループ学習」:1978年、アメリカのクリス・アージリスとドナルド・ショーンが著書の「組織学習」において提唱した概念。

▼-------------------------------------------------------------------------------

◇ 今月のおすすめ書籍 ◇

〜「第5の権力」と呼ばれるSNSの正体は 〜

「SNSって面白いの?―何が便利で何が怖いのか−」

草野真一 著 定価900円(税別) 講談社ブルーバックス

通勤電車の中、座席に座り、ふと顔を上げると向かいの座席一列全員がスマートフォンを手に画面に見入っていて驚いたことがあります。グーグルの元CEOエリック・シュミット氏はSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)とスマホを「第五の権力」と呼んだそうです。立法・行政・司法の三つの権力に続く第四の権力がマスコミ。だとすれば、私たちはかなり強い影響力をもつSNSをいとも気軽に利用しているわけですが、ピンときにくいですね。でも、例えば中東の民主化運動、いわゆる「アラブの春」の発端はフェイスブックやツイッターでしたし、「IS(イスラム国)」もSNSを使いこなす、と言われれば「そうか」と思うかもしれません。

実は筆者は未だ「ガラケー」愛用者。本書を、SNSを「知らない」「よくわからない」という人向けの解説書ということで手にとったのですが、SNSの使い方だけでなく、第5の権力は「どういう場合に行使されるのか」「誰が行使するのか」のかということに焦点を当てて、メリットやリスクを説明している点が著者のこだわりです。SNSに起因するいじめなど、子どもたち同士のトラブルも増えています。インターネットユーザーも増加の一途をたどっており、やがて、インターネットは存在すら意識されない空気のようになってしまうかもしれません。

著者によれば、「本書程度の内容が常識となれば、事故や事件は半分に減る」といいます。子どもたちに「SNSは怖い面もある」と説明したい時に、なぜ怖いのかを説明するのに役立つ一冊でもあります。「今さら誰にも聞けないし・・・」という方にもお薦めです。 (関)

| <<< 2015年8月号 | >>> 2015年10月号 |